الدولة العثمانية

الدَّوْلَةُ العُثمَانِيَّة (بالتركية العثمانية: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه؛[3] بالتركية الحديثة: Yüce Osmanlı Devleti) أو الخِلَافَةُ العُثمَانِيَّة، هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل، واستمرت قائمة لما يقرب من 600 سنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299م حتى 29 أكتوبر 1923م.[4]بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فامتدت أراضيها لتشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة: أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث خضعت لها كامل آسيا الصغرى وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا، وغربي آسيا، وشمالي أفريقيا.[5] وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكان للدولة سيادة اسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، التي أضحى بعضها يُشكل جزءًا فعليًا من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي.

كان للدولة العثمانية سيادة على بضعة دول بعيدة كذلك الأمر، إما بحكم كونها دولاً إسلامية تتبع شرعًا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب "أمير المؤمنين" و"خليفة المسلمين"، كما في حالة سلطنة آتشيه السومطرية التي أعلنت ولاءها للسلطان في سنة 1565م؛ أو عن طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة، كما في حالة جزيرة "أنزاروت" في المحيط الأطلسي، والتي فتحها العثمانيون سنة 1585م.[6]

أضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول "القانوني" (حكم منذ عام 1520م حتى عام 1566م)، قوّة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور صلة الوصل بين العالمين الأوروبي المسيحي والشرقي الإسلامي،[7][8] وبعد انتهاء عهد السلطان سالف الذكر، الذي يُعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئًا فشيئًا، على الرغم من أنها عرفت فترات من الانتعاش والإصلاح إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق.

انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922م، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيًا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية، التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية.[9]

عُرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة في اللغة العربية، لعلّ أبرزها هو "الدولة العليّة" وهو اختصار لاسمها الرسمي "الدولة العليّة العثمانية"، كذلك كان يُطلق عليها محليًا في العديد من الدول العربية، وخصوصًا بلاد الشام ومصر، "الدولة العثمليّة"، اشتقاقًا من كلمة "عثملى - Osmanlı" التركية، التي تعني "عثماني". ومن الأسماء الأخرى التي أضيفت للأسماء العربية نقلاً من تلك الأوروبية: "الإمبراطورية العثمانية" (بالتركية: Osmanlı İmparatorluğu)، كذلك يُطلق البعض عليها تسمية "السلطنة العثمانية"، و"دولة آل عثمان".

محتويات

- 1 التاريخ

- 2 الاقتصاد

- 3 نظام الحكم

- 4 المجتمع والثقافة

- 5 الديمغرافيا

- 6 القانون والقضاء

- 7 الجيش

- 8 انظر أيضًا

- 9 المصادر

- 10 وصلات خارجية

التاريخ

أصل العثمانيين وموطنهم الأول

العثمانيون قوم من الأتراك، فهم ينتسبون - من وجهة النظر الأثنيّة - إلى العرق الأصفر أو العرق المغولي، وهو العرق الذي ينتسب إليه المغول والصينيون وغيرهم من شعوب آسيا الشرقية.[10] وكان موطن الأتراك الأوّل في آسيا الوسطى، في البوادي الواقعة بين جبال آلطاي شرقًا وبحر قزوين في الغرب، وقد انقسموا إلى عشائر وقبائل عديدة منها عشيرة "قايي"،[10] التي نزحت في عهد زعيمها "كندز ألب" إلى المراعي الواقعة شماليّ غربي أرمينيا قرب مدينة خلاط، عندما استولى المغول بقيادة جنكيز خان على خراسان.[10] إن الحياة السياسية المبكرة لهذه العشيرة يكتنفها الغموض، وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق، وإنما كل ما يُعرف عنها هو استقرارها في تلك المنطقة لفترة من الزمن، ويُستدل على صحة هذا القول عن طريق عدد من الأحجار والقبور تعود لأجداد بني عثمان.[11] ويُستفاد من المعلومات المتوافرة أن هذه العشيرة تركت منطقة خلاط حوالي سنة 1229م تحت ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة، بفعل الحروب التي أثارها السلطان جلال الدين الخوارزمي وهبطت إلى حوض نهر دجلة.[12]قيام الدولة العثمانية (1299–1453)

توفي "كندز ألب" في العام التالي لنزوح عشيرته إلى حوض دجلة، فترأس العشيرة ابنه سليمان، ثم حفيده "أرطغرل" الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان، وكانت مسرحًا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام،[13][معلومة 1] وسانده في حروبه ضد الخوارزميين، فكافأه السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة.[14] وظل أرطغرل حليفًا للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية، في المنطقة المعروفة باسم "سوغوت" حول مدينة أسكي شهر، حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة.[11] علا شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة، وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معركة ووجدت دومًا في مقدمة الجيوش وتمّ النصر على يدي أبنائها،[13] فكافأه السلطان بأن خلع عليه لقب "أوج بكي"، أي محافظ الحدود، اعترافًا بعظم أمره.[14] غير أن أرطغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة، فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياها السلطان السلجوقي، ولا باللقب الذي ظفر به، ولا بمهمة حراسة الحدود والحفاظ عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول،[15] فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمها إلى أملاكه، واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية، وتوفي في سنة 1281م عن عمر يُناهز التسعين عامًا،[16] بعد أن خُلع عليه لقب كبير آخر هو "غازي"،[17] تقديرًا لفتوحاته وغزواته.أقدم عثمان بعد أن ثبّت أقدامه في إمارته على توسيع حدودها على حساب البيزنطيين، ففي عام 1291م فتح مدينة "قره جه حصار" الواقعة إلى الجنوب من سوغوت، وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه،[19] وهو أول مظهر من مظاهر السيادة والسلطة، ومنها قاد عشيرته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود.[18] وحين تغلب المغول على دولة قونية السلجوقية، سارع عثمان إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة ولقّب نفسه "پاديشاه آل عثمان" أي عاهل آل عثمان،[20] فكان بذلك المؤسس الحقيقي لهذه الدولة التركية الكبرى التي نُسبت إليه لاحقًا.[18] وظلّ عثمان يحكم الدولة الجديدة بصفته سلطانًا مستقلاً حتى تاريخ 6 أبريل سنة 1326م، الموافق فيه 2 جمادى الأولى سنة 726هـ، عندما احتل ابنه "أورخان" مدينة بورصة الواقعة على مقربة من بحر مرمرة،[18] وفي هذه السنة توفي عثمان عن عمر يناهز السبعين عامًا،[21] بعد أن وضع أسس الدولة ومهد لها درب النمو والازدهار، وخُلع عليه لقب آخر هو "قره عثمان"، وهو يعني "عثمان الأسود" باللغة التركية الحديثة، لكن يُقصد به "الشجاع" أو "الكبير" أو "العظيم" في التركية العثمانية.[22]

عُني أورخان بتنظيم مملكته تنظيمًا محكمًا، فقسمها إلى سناجق أو ولايات، وجعل من بورصة عاصمةً لها، وضرب النقود باسمه، ونظّم الجيش، فألّف فرقًا من الفرسان النظاميين، وأنشأ من الفتيان المسيحيين الروم والأوروبيين الذين جمعهم من مختلف الأنحاء جيشًا قويًا عُرف بجيش الإنكشارية.[23] وقد درّب أورخان هؤلاء الفتيان تدريبًا صارمًا وخصّهم بامتيارات كبيرة، فتعلقوا بشخصه وأظهروا له الولاء. وعمل أورخان على توسيع الدولة، فكان طبيعيًا أن ينشأ بينه وبين البيزنطيين صراعٌ عنيف كان من نتيجته استيلاؤه على مدينتيّ إزميد ونيقية. وفي عام 1337م شنّ هجومًا على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين نفسها، ولكنه أخفق في احتلالها.[24] ومع ذلك فقد أوقعت هذه الغزوة الرعب في قلب إمبراطور الروم "أندرونيقوس الثالث"، فسعى إلى التحالف معه وزوجه ابنته. ولكن هذا الزواج لم يحل بين العثمانيين وبين الاندفاع إلى الأمام، وتثبيت أقدامهم سنة 1357م في شبه جزيرة غاليبولي، وهكذا اشتد الخطر العثماني على القسطنطينية من جديد. شهد المسلمون في عهد أورخان أوّل استقرار للعثمانيين في أوروبا، وأصبحت الدولة العثمانية تمتد من أسوار أنقرة في آسيا الصغرى إلى تراقيا في البلقان،[25] وشرع المبشرون يدعون السكان إلى اعتناق الإسلام. توفي أورخان الأول في سنة 1360م بعد أن أيّد الدولة الفتيّة بفتوحاته الجديدة وتنظيماته العديدة، وتولّى بعده ابنه "مراد الله"، الملقب بمراد الأول.[26]

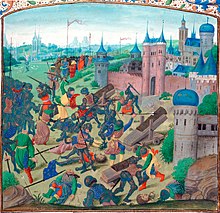

معركة نيقوبولس بين العثمانيين والأوروبيين. يعتبر العديد من المؤرخين هذه المعركة آخر حملة صليبية كبرى نُظمت في القرون الوسطى.

وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدّة إمارت صغيرة كما حصل بعد سقوط الدولة السلجوقية، لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان وكرميان وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد.[34] واستقل في هذه الفترة كل من البلغار والصرب والفلاخ، ولم يبق تابعًا للراية العثمانية إلا قليل من البلدان. ومما زاد الخطر على الدولة عدم اتفاق أولاد بايزيد على تنصيب أحدهم، بل كان كل منهم يدعي الأحقية لنفسه،[34] فنشبت بينهم حروب ضارية، ولكن النصر كان آخر الأمر من نصيب محمد بن بايزيد، المُلقب بمحمد الأول أو "محمد چلبي"، الذي استطاع أن يعيد للدولة بعض ما فقدته من أملاكها في الأناضول.[35] وبعد محمد الأول تولّى عرش السلطنة العثمانية مراد الثاني، فاستمر بإخضاع المدن والإمارات التي استقلت عن الدولة العثمانية، وحاصر القسطنطينية، ولكنه لم يُوفق إلى احتلالها.[36] ثم حاول أن يعيد إخضاع البلقان لسيطرته، ففتح عدّة مدائن وقلاع وحاول أن يضم إليها مدينة بلغراد لكنه فشل في اقتحامها،[37] فكان هذا الهجوم إنذارًا جديدًا لأوروبا بالخطر العثماني، فقامت قوات مجرية - وعلى رأسها يوحنا هونياد - بالالتحام مع العثمانيين وهزمتهم هزيمة قاسية كان من نتائجها بعث الروح الصليبية في أوروبا، وإعلان النضال الديني ضد العثمانيين.[36]

وكان السلطان قد حشد لقتال البيزنطيين جيشًا عظيمًا مزودًا بالمدافع الكبيرة وأسطولاً ضخمًا، وبذلك حاصرهم من ناحيتيّ البر والبحر معًا. والواقع أن البيزنطيين استماتوا في الدفاع عن عاصمتهم، لكن ما أن مضى 53 يومًا على الحصار حتى كان العثمانيون قد دخلوا المدينة بعد أن هُدمت أجزاء كبيرة من أسوارها بفعل القصف المدفعي المتكرر،[39] واشتبكوا مع البيزنطيين في قتال عنيف جدًا دارت رحاه في الشوارع، وذهب ضحيته الإمبراطور نفسه وكثير من جنوده.[39] حتى إذا انتصف النهار دخل محمد المدينة وأصدر أمره إلى جنوده بالكف عن القتال، بعد أن قضى على المقاومة البيزنطية ونشر راية السلام.[36] اتخذ السلطان محمد لقب "الفاتح" بعد فتح المدينة، وأضاف إليه لقب "قيصر الروم"، على الرغم من عدم اعتراف بطريركية القسطنطينية ولا أوروبا الغربية بهذا الأمر، ونقل مركز العاصمة من أدرنة إلى القسطنطينية التي غيّر اسمها إلى "إسلامبول"، أي مدينة الإسلام أو تخت الإسلام،[40] وأعطى للمسيحين الآمان وحرية إقامة شعائرهم الدينية،[41] ودعا من هاجر منهم خوفًا إلى العودة إلى بيوتهم. سقطت الإمبراطورية البيزنطية عند فتح المدينة بعد أن استمرت أحد عشر قرنًا ونيفًا، وتابع السلطان محمد فتوحاته في أوروبا خلال السنوات اللاحقة التي أعقبت سقوط القسطنطينية، فأخضع بلاد الصرب وقضى على استقلالها، وفتح بلاد المورة في جنوب اليونان، وإقليم الأفلاق وبلاد البشناق وألبانيا، وهزم البندقية ووحد الأناضول عبر قضائه على إمبراطورية طرابزون الرومية وإمارة قرمان.[40] وقد حاول السلطان محمد أيضًا فتح إيطاليا لكن وافته المنية سنة 1481م،[معلومة 6] فانصرف العثمانيون عن هذه الجهة.[40]

دور التوسع والقوة (1453–1683)

يُمكن تقسيم هذه الفترة في التاريخ العثماني إلى حقبتين مميزتين: حقبة النمو والازدهار العسكري والثقافي والحضاري والاقتصادي، وهي تمتد حتى سنة 1566م، وحقبة شهدت بأغلبها ركودًا سياسيًا وعسكريًا، وتخللتها فترات إصلاح وانتعاش، وقد دامت حتى سنة 1683م.حقبة النمو والازدهار (1453–1566)

حقبة الركود والانتعاشات (1566–1683)

مقالة مفصلة: عوامل ضعف الدولة العثمانية

مقالة مفصلة: عوامل ضعف الدولة العثمانية

معركة وادي المخازن عام 1578 بين الدولة المغربية في يمين الصورة، بمشاركة 15 ألف إنكشاري أرسلتهم الدولة العثمانية كمساعدة عسكرية، والإمبراطورية البرتغالية في يسار الصورة، بمشاركة متطوعين من قشتالة وإيطاليا، ومرتزقة من الإقليم الفلامندي وألمانيا وحلفاء مغاربة.[73]

تعرضت الدولة العثمانية بعد هذه الغزوات لخضّة سياسية عنيفة، عندما تقلّص نفوذ الصدر الأعظم محمد باشا صقللي، ومن ثم قُتل في سنة 1579م، فعمّت الفوضى بعد موته بفعل ضعف حلفائه وتمرّد الإنكشارية، وراح الولاة يتنافسون فيما بينهم على منصب الصدارة العظمى. وفي عام 1590م أبرم العثمانيون صلحًا مع الصفويين، اعترفوا فيه بما تم ضمه إلى الدولة العثمانية، إضافةً إلى جنوب أذربيجان بما فيها العاصمة تبريز.[66] وبعد إبرام الصلح استتب الأمن على حدود الدولة، إن في الشرق أو في الغرب، فثار الإنكشارية في القسطنطينية وفي الولايات نظرًا لهبوط قيمة أجورهم، الأمر الذي دفع الصدر الأعظم الجديد، سنان باشا، أن يشغلهم بالحروب مع النمسا في المجر،[76] ونظرًا لما وصل إليه الإنكشارية من فوضى توالت عليهم الهزائم، وفقدوا بعض القلاع، وعلى الرغم من أن سنان باشا استطاع أن يستردها لاحقًا،[76] إلا أن أمراء الأفلاق والبغدان وترانسلڤانيا استغلوا الموقف وانتصروا على الجيوش العثمانية في بضعة معارك واستردوا منهم بعض المدن.[76] وتوفي السلطان مراد الثالث مساء 19 يناير سنة 1595م، الموافق فيه 8 جمادى الأولى سنة 1003هـ، بعد أن أصيب بداء عياء.[1]

تولّى عرش آل عثمان بعد مراد الثالث ابنه محمد، الذي خرج عن القاعدة التي استفحلت منذ أيام جده سليم الثاني، وهي تولي الصدر الأعظم قيادة الجيش، فقاد الجيوش بنفسه وخرج لقتال المجر والنمسا، وانتصر عليهم في موقعة كرزت سنة 1596م.[77] وفي بداية القرن السابع عشر حصلت في الأناضول ثورة داخلية كادت أن تكون عاقبتها وخيمة على الدولة، خصوصًا وأن نار الحروب كانت مشتعلة على حدود المجر والنمسا، وخلاصتها أن قائد إحدى فرق الإنكشارية التي نفيت إلى الأناضول عقابًا لها لعدم ثباتها في موقعة كرزت، ادعى أنه رأى النبي محمد في منامه يبشره بالنصر على العثمانيين،[78] فأعلن العصيان وثار على الدولة وقام بعدد من الفتن إلى جانب شقيقه، ثم مات بعد أن أصيب بجراح في إحدى المعارك،[78] لكن شقيقه استمر يعصي الدولة إلى أن أعطته ولاية البوسنة ليحارب الأوروبيين حتى هلكت جيوشه عن آخرها في المناوشات المستمرة بينها وبين النمسا والمجر.[79] وأعقبت هذه الثورة الكبيرة ثورة أخرى في القسطنطينية هي ثورة الخيالة، الذين طالبوا بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار جرّاء الثورة السابقة، فاستعانت الدولة عليهم بجنود الإنكشارية وأدخلتهم في طاعتها مجددًا.[78]

دور الركود (1683–1827)

عُزل السلطان محمد الرابع بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1687م، الموافق فيه 2 محرم سنة 1099هـ،[87] فعمّت الفوضى بعد عزله، وتوالت الهزائم على الدولة العثمانية، فاحتلت النمسا بلغراد وأجزاء من بلاد الصرب، واحتلت البندقية أجزاء كثيرة من كرواتيا ودلماسيا وأكثر أجزاء المورة.[88] ولم يُنقذ الدولة من تلك المشاكل إلا "مصطفى كوبرولي باشا"، الابن الآخر للمصلح الكبير محمد كوبرولي، فبذل جهده في بث روح النظام في الجنود، وأحسن للنصارى بشكل كبير حتى استمال جميع مسيحيي الدولة، واستطاع استرجاع بلغراد وإقليم ترانسلڤانيا.[88] لكن على الرغم من ذلك، فإن الدولة العثمانية لم تحقق أي فتوحات جديدة وراء الحدود التي رسمها السلطان سليمان القانوني، فكانت حروبها وفتوحاتها خلال هذه الحقبة لاسترداد ما سُلب منها إجمالاً، ففي عهد السلطان مصطفى الثاني، انتصر العثمانيون على بولندا وأجبروا قيصر الروس بطرس الأكبر على فك الحصار عن مدينة آزوف، واستعادوا البوسنة وبعض الجزر في بحر إيجة، لكن الروس ما لبثوا أن عادوا لفتح آزوف، وانتصر النمساويون مرة أخرى على العثمانيين في معركة زانطة،[89] وتحالفوا مع بضعة دول أوروبية ضد الدولة العثمانية وأجبروها على توقيع معاهدة "كارلوڤتش"، التي فقدت فيها مدينة آزوف لصالح روسيا، وما بقي لها من بلاد المجر للنمسا، وأوكرانيا وبودوليا لبولندا، وساحل دلماسيا وبعض جزر بحر إيجة للبندقية.[88]

ملك السويد كارل الثاني عشر، المعروف أيضًا باسم "شارل الثاني عشر". لجأ إلى الدولة العثمانية بعد هزيمته على يد الروس في سنة 1709، في عهد السلطان أحمد الثالث.[معلومة 9]

سجّلت هذه المرحلة بداية اليقظة العثمانية بالانفتاح على الغرب،[90] وبدأت ترجمة بعض المؤلفات الغربية، وسُمح بإنشاء مكتب للطباعة في العاصمة، وجرت الاستعانة بمجريّ اعتنق الإسلام، لبناء المطبعة وتشغيلها.[91] وأخذت وجهة الإصلاح تتجه نحو الاقتباس من الغرب الأوروبي مع المحافظة على الأصول العثمانية الإسلامية، إذ كانت الحضارة الغربية تتسرب، بشكل أو بآخر، إلى الدولة ولكن ببطء، وظهر عدد من المثقفين العلمانيين، كما وفد إلى البلاد عدد من الخبراء الأجانب الذين وضعوا خبراتهم في خدمة الدولة.[92]

قامت الحرب مجددًا بين روسيا والدولة العثمانية خلال عقد الثلاينيات من القرن الثامن عشر بسبب احتلال الأخيرة لبولندا بدعم من النمسا، فاتحدت الدولة العثمانية مع الفرس واستطاعت دحر الجيش الروسي والنمساوي وثأرت لنفسها من النمسا بعد أن أرغمتها على توقيع معاهدة بلغراد التي نصت على عودة بلغراد وما استحوذت عليه النمسا من أراضي الصرب والأفلاق إلى الدولة العثمانية، وأن تلتزم روسيا بهدم قلاع مدينة آزوف، وألا تبحر أي سفينة حربية أو تجارية تابعة لها في البحر الأسود.[93] لكن نيران الحرب عادت لتستعر مجددًا بين الروس والعثمانيين خلال عقد السبعينيات من القرن الثامن عشر، عندما فقد العثمانيون عدة مدن لصالح الإمبراطورية الروسية، إلى جانب إقليمي الأفلاق والبغدان. وحاول الروس احتلال طرابزون ولكنهم لم يستطيعوا،[88] ولكنهم استطاعوا لاحقًا فصل القرم عن الدولة العثمانية، وقاومت الدولة العثمانية بكل ما أتيح لها من وسائل حتى أجلت الروس عن كثير من المناطق التي احتلوها. وعند هذه النقطة لجأت الإمبراطورية الروسية إلى أسلوب آخر لزعزعة كيان الدولة العثمانية، هو أسلوب الفتنة الداخلية، فقامت بإثارة مسيحيي المورة على العثمانيين،[88] واتجه الأسطول الروسي إلى المورة لدعم الثورة، ولكنه مُني بالهزيمة، ولكن بعض السفن التي أفلتت تمكنت من إحراق جزء كبير من الأسطول العثماني، ثم اتجهت لاحتلال جزيرة "لمنوس"، فأجبرتها البحرية العثمانية على التقهقر، وأخمدت الثورة في المورة. وفي 10 يونيو سنة 1772م، الموافق فيه 9 ربيع الأول سنة 1186هـ، تهادن الفريقان مقابل بعض الامتيازات لصالح روسيا لعلّ أهمها هو حقها في حماية جميع المسيحيين الأرثوذكس في الدولة العثمانية.[94] وفي غضون الحرب العثمانية الروسية، ظهرت حركتان استقلاليتان عن الدولة العثمانية هي: حركة علي بك الكبير في مصر وحركة الشيخ ظاهر العمر في فلسطين، وقد تمكن العثمانيون من القضاء عليها.[95][96][97]

معركة "ميشار" (1806) بين الثوّار الصربيين تساندهم النمسا وروسيا، والدولة العثمانية، بريشة "أفاناسيج شيلوموڤ".

دور الأفول والتنظيمات (1828–1908)

أعلنت روسيا الحرب على العثمانيين بعد أن رفضت الدولة العثمانية الاعتراف بقرارات مؤتمر لندن الذي نص على استقلال اليونان، وتمكنت من احتلال البغدان والأفلاق، بل وصلت إلى مدينة أدرنه وهددت الآستانة بالسقوط، فتدخلت بريطانيا وفرنسا لوقف تقدم روسيا خوفًا على مصالحها في الشرق، فعُقدت بين الروس والعثمانيين معاهدة أدرنه التي نصت على عودة المناطق التي احتلها الروس إلى الدولة العثمانية مقابل تمتع روسيا ببعض الامتيازات وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها في الحرب، واستقلال بلاد الصرب وتسليم ما تحتفظ به الدولة من قلاعها.[109] وفي أواسط سنة 1830م، ساءت العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا مجددًا، بعد أن نفذت الأخيرة ما كانت تنويه من مدّة، ألا وهو الاستيلاء على ولاية الجزائر بدعوى منع تعدي القراصنة المسلمين على مراكبها التجارية،[110] وبذلك فقدت الدولة العثمانية الجزائر إلى الأبد، على الرغم من استبسال المقاومة بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري، الذي اضطر للاستسلام بعد أن دافع عن بلاده مدة سبع عشرة سنة.

محمد علي باشا، أبرز ولاة الشرق العربي العثماني في أواسط القرن التاسع عشر، وأشهر من أعلن العصيان على الدولة العثمانية في ذلك الوقت.

واقعة سينوب البحرية أثناء حرب القرم، التي نجم عنها انتصار الروس وانهزام العثمانيين،[117] بريشة إيڤان آيڤازوڤسكي.

وفي أواخر عهد السلطان عبد المجيد الأول، نشبت فتنة طائفية كبرى في الشام، وتحديدًا في دمشق وسهل البقاع وجبل لبنان بين المسلمين والمسيحيين عمومًا، والدروز والموارنة خصوصًا،[124] فوقعت مذابح مؤلمة وبلغ عدد القتلى اثني عشر ألفًا،[124] وكان ممثلو بريطانيا وفرنسا يشجعون الفريقين على الانتقام ويساعدونهم على الثأر، فخشي السلطان أن تؤدي هذه الفتنة إلى تدخل الدول الأجنبية العسكري، فأوعز إلى المسؤولين العثمانيين في بيروت ودمشق بوجوب إخمادها حالاً،[124] وأوفد في الوقت ذاته وزير الخارجية فؤاد باشا الذي عُرف بالدهاء والحزم، وخوله سلطات مطلقة لمعالجة الموقف، فقام بمهمته خير قيام وأعدم معظم الذين تسببوا بالمذابح وسجن الباقين ونفى بعضهم وأعاد بعض المسلوبات إلى أصحابها من المنكوبين المسيحيين، وجمع تبرعات كثيرة أنفقها على ترميم القرى.[124] وكانت الدول الأوروبية قد ضغطت على السلطان وحملته على القبول بتشكيل لجنة دولية يوكل إليها أمر إعادة الهدوء إلى جبل لبنان ودمشق، وتصفية ذيول الفتنة.[124] توفي السلطان عبد المجيد يوم 6 يونيو سنة 1861م، الموافق فيه 17 ذي الحجة سنة 1277هـ، عن أربعين سنة،[125] بعد أن قام ببعض الإصلاحات الكبيرة في الدولة، أبرزها فرمانه الشهير الصادر سنة 1856م، الذي ساوى فيه بين جميع رعايا الدولة مهما اختلفت عقيدتهم الدينية،[124] فتحسن وضع المسيحيين بشكل أكبر، وازدادت نسبة المتعلمين منهم،[126] الأمر الذي ساهم في إنعاش اقتصاد الدولة لاحقًا.[126]

رسم هزلي من مجلة اللكمة البريطانية يعود لتاريخ 17 يونيو سنة 1876، يصوّر الإمبراطورية الروسية بهيئة رجل، على وشك أن تُطلق "كلاب الحرب" البلقانية على الدولة العثمانية، بينما بريطانيا، ممثلة بهيئة شرطي، تحذرها من مغبة عملها. أعلنت الصرب والجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية في اليوم التالي لنشر هذا العدد من المجلة.

لعلّ أهم الأحداث التي جرت في عهد عبد الحميد هي الأزمة الأرمنية وقيام الحركة الصهيونية، ويتفق المؤرخون، المسلمون منهم خاصةً، أن هذين الحدثين هما ما ساهم في تشويه صورة الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني. وتفصيل الأزمة الأرمنية أن الأرمن طالبوا بعد مؤتمر برلين باستقلالهم، خاصة أن السلطان لم يقم بتطوير يُذكر لأوضاعهم، وعملت البعثات التبشيرية الأوروبية والأمريكية على إذكاء الشعور القومي الأرمني، وفي الوقت نفسه اعتقدت الدوائر الحاكمة في الآستانة أن بعض الأرمن يعملون كعملاء لروسيا وبريطانيا، وساورها الشكوك حول ولائهم، ومن ثم نظرت إليهم على أنهم خطر يهدد كيان الدولة ومستقبلها وأمنها.[133] وتصاعد التوتر في بلاد الأرمن، ولم تلبث أن عمّت الاضطرابات، فخرج حوالي 4000 ارمني عن طاعة السلطان في بدليس بعد تأخر الإصلاحات الموعودة،[134] فقام العثمانيون بالرد على ثورة الأرمن بأن أرسلوا جيشًا مؤلفًا بمعظمه من الأكراد[135] إلى مناطق الثورة حيث دمّروا العديد من القرى الأرمنية وقتلوا كثيرًا من الثوّار ومن ساندهم، فيما أصبح يُعرف باسم "المجازر الحميدية"،[136] وتطور العنف ليشمل المسيحيين بشكل عام كالسريان كما في مجازر ديار بكر.[137] أما الحركة الصهيونية، فنشأت بقيادة ثيودور هرتزل، ودعت إلى إنشاء وطن قومي ليهود العالم في فلسطين الخاضعة للدولة العثمانية وتشجيع اليهود على الهجرة إليها، فأصدر السلطان عبد الحميد فرمانًا يمنع هجرة اليهود إلى الأراضي المقدسة، لكنه اضطر في نهاية المطاف إلى التهاون معها تحت ضغط الدول الأوروبية، وخاصةً بريطانيا.[138][معلومة 13]

دور الانحلال وخاتمة الدولة (1908–1922)

مقالة مفصلة: سقوط الدولة العثمانية

مقالة مفصلة: سقوط الدولة العثمانية

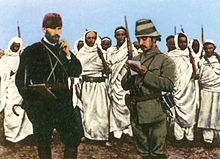

مصطفى كمال "أتاتورك"، رئيس الجمهورية التركية مستقبلاً، إلى جانب بعض المقاومين الليبيين، أثناء الحرب العثمانية الإيطالية.

الحرب العالمية الأولى (1914–1918)

مقالة مفصلة: الحرب العالمية الأولى

مقالة مفصلة: الحرب العالمية الأولى

وأثيرت أثناء المعارك، التي اندلعت على الجبهة الشرقية وهجوم الحلفاء في الدردنيل وغاليبولي، قضية الأرمن مرة أخرى، إذ قام الاتحاديون بنقل سكان المناطق الأرمنية في ولايات الشرق وكيليكيا والأناضول الغربية إلى بلاد الشام، بهدف تأمين حياة السكان المدنيين وحماية القوات المسلحة من خيانة محتملة من جانب العناصر الموالية لروسيا.[143] وكان بعض الأرمن قد تطوعوا في الجيش الروسي،[147] وقتلوا عددًا من السكان المسلمين في الأناضول الشرقية، ونتيجة لذلك تعرّض المرحلون لعمليات تعذيب وقتل فيما أصبح يُعرف باسم "مذابح الأرمن".[148][149][150] بعد فشل الحملة العثمانية على مصر، جرت اتصالات سريّة بين البريطانيين في مصر وشريف مكة حسين بن علي الهاشمي، وبعض الزعماء العرب، وتمّ الاتفاق بين الفريقين على أن يثور العرب على الأتراك وينضموا إلى الحلفاء مقابل وعد من هؤلاء بمنح العرب الاستقلال وإعادة الخلافة إليهم. وتنفيذًا لهذا الاتفاق أعلن شريف مكة حسين في يونيو سنة 1916م الثورة العربية على الأتراك، فأخرجهم من الحجاز وأرسل قوّاته شمالاً بقيادة ولديه فيصل وعبد الله لتشارك القوات البريطانية في السيطرة على بلاد الشام.[151] وفي غضون ذلك سُحقت المقاومة البلغارية في البلقان، مما أرغم حكومة صوفيا على طلب الهدنة، فأدرك الباب العالي خطورة الموقف، لأن الحرب أضحت قريبة من الأراضي التركية، ويمكن للعدو أن يتغلغل بحريّة في تراقيا الشرقية ويزحف حتى أبواب الآستانة، فأبرم العثمانيون معاهدة مودروس مع الحلفاء، خرجوا بموجبها من الحرب.[143]

حرب الاستقلال التركية (1919–1922)

مقالة مفصلة: حرب الاستقلال التركية

مقالة مفصلة: حرب الاستقلال التركية

اعتلى عرش السلطنة العثمانية، بعد تنازل السلطان محمد السادس، وليّ العهد عبد المجيد الثاني، وبعد أن أصبح مصطفى كمال سيد الموقف، وقّع معاهدة لوزان مع الحلفاء التي تنازل بمقتضاها عن باقي الأراضي العثمانية غير التركية،[154] ثم جرّد السلطان من السلطة الزمنية وجعله مجرّد خليفة، أي أشبه بشيخ الإسلام، ولكن من غير سلطة روحيّة أيضًا. ثم ألغى الخلافة سنة 1924 وطرد عبد المجيد من البلاد، وبهذا سقطت الدولة العثمانية فعليًا بعد أن استمرت لما يقرب من 600 سنة، وانهارت معها الخلافة الإسلامية بعد أن استمرت ما يزيد عن ألف سنة.[155] وقد رثا أمير الشعراء أحمد شوقي الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية بأبيات من الشعر قال فيها:[156]

| ضجت عليك مآذن ومنابر | وبكت عليك ممالك ونواح | |

| الهند والهة ومصر حزينة | تبكي عليك بمدمع سحَّاح | |

| والشام تسأل والعراق وفارس | أمحا من الأرض الخلافة ماح؟! | |

المُدعون بالحق في عرش آل عثمان

عندما طرد مصطفى كمال عبد المجيد الثاني من البلاد، طرد معه كامل أفراد الأسرة العثمانية وصادر أملاكهم،[157] فذهب هؤلاء ليعيشوا في المنفى ومنعوا من العودة إلى تركيا. وفي سنة 1974م، أصدر البرلمان التركي قرارًا نص على جواز منح الجنسية التركية للمنفيين المتحدرين من نسل عثمان الأول، وتمّ إعلامهم بذلك عن طريق السفارة التركية في كل بلد يعيشون فيه. يندرج ضمن قائمة المدعين بالحق في العرش العثماني: "محمد أورخان" ابن الأمير محمد عبد القادر، الذي توفي في سنة 1994، و"أرطغرل عثمان" أصغر أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني.يشتهر أرطغرل عثمان برفضه حمل الجنسية التركية رغم عرضها عليه عدّة مرّات، قائلاً أنه "مواطن عثماني"، لكنه على الرغم من ذلك قال أنه لا يتمنى نهوض الدولة العثمانية من جديد، وأفاد أن "الديمقراطية تسري سريانًا جيدًا في تركيا".[158] عاد أرطغرل عثمان إلى تركيا في سنة 1992م، وكانت تلك المرة الأولى التي يدوس فيها أرض وطنه الأم منذ نفيه وأفراد الأسرة الحاكمة في عشرينيات القرن العشرين، وحصل على الجنسية والهوية التركية في سنة 2002م.[159] توفي أرطغرل عثمان في 23 سبتمبر سنة 2009م في إسطنبول عن عمر يناهز 97 عامًا ولم يخلف أولادًا، وبموته لم يتبق أحد من المدعين بالحق في العرش العثماني من الذين وُلدوا في الفترة التي كانت الدولة فيها لا تزال قائمة. كان الأتراك يُلقبون أرطغرل عثمان باسم "العثماني الأخير"،[160] ولو قُدّر له أن يحكم بصفته سلطانًا، لكان أكبر سلاطين الدولة سنًا منذ نشأتها، ولعُرف باسم السلطان أرطغرل الثاني.

يُعتبر "إبراهيم توفيق"، وهو حفيد حفيد السلطان عبد المجيد الأول الوريث الأول لعرش آل عثمان، كذلك تقول الحكومة التركية أن أحد المواطنين الأمريكيين من أصل تركي، واسمه "عدنان گلكور"، هو الوريث الأصغر لعرش الدولة العثمانية.[161]

الاقتصاد

رسم للسوق الكبير المغطى في الآستانة خلال العهد العثماني. بنى السلطان محمد الفاتح هذا السوق لإنعاش اقتصاد المدينة بعد أن فتحها لا سيما وأنها كانت تعاني من التدهور الاقتصادي.

نظّم العثمانيون ماليّة دولتهم وخزينتها بشكل أفضل وأكثر فعاليّة من أي دولة إسلامية سابقة، واستمر نظامهم المالي أفضل نظم عصره وفاق جميع النظم المالية لكل الدول من إمبراطوريات وجمهوريات وممالك وإمارات معاصرة حتى القرن السابع عشر، عندما أخذت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في هذا المجال.[165] يُعزى ازدهار الخزينة العثمانية خلال العصر الذهبي للدولة إلى إنشائهم لوزارة خاصة تختص بالأمور المالية للدولة من إنفاق واستدانة وإدانة، عُرفت لاحقًا باسم "وزارة المالية"، وكان يرأسها شخص مختص هو "الدفتردار" الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم "وزير المالية"،[165] وكان لحسن تدبير بعض وزراء المالية أثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين وحملاتهم العسكرية، إذ استطاعوا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولة، أن يصرفوا على الجيش ويزودوه بكامل المعدات اللازمة وأحدث أسلحة العصر.[166]

العملة

كانت العملة العثمانية في بداية عهد الدولة تُعرف باسم "الغروش" أو "القروش"، وكانت تُسك من معدن البرونز النحاس، وفي أواخر عهد الدولة أصبحت "الليرة" مرادفًا لاسم العملة العثمانية، وكان يُضاف إليها اسم السلطان الذي صدرت في عهده، فكان يُقال "ليرة مجيدية" و"ليرة رشادية" على سبيل المثال. وكانت الليرة العثمانية تساوي مئة واثنين وستين قرشًا،[167] وأطلق عليها العرب اسم "العثمليّة". كانت الليرات العثمانية عبارة عن نقود ذهبية في بادئ الأمر، ثم أصدرت الدولة في عهد الحرب العالمية الأولى أوراقًا نقدية لأول مرة في تاريخ البلاد، بسبب المبالغ الطائلة التي أنفقتها على الحرب،[167] وأكثرت من الكميات التي أنزلتها إلى السوق، فهبطت قيمة هذه العملة بالنسبة للنقد الذهبي والفضي، هبوطًا كبيرًا، ولكن الحكومة كانت تصرّ على اعتبار الليرة الورقية مساوية لليرة الذهبية، وكانت تجبر الناس على قبضها والتعامل بها.[167] تعامل الشوام في أواخر العهد العثماني أيضًا بالعملة المصرية، ومنها اكتسبت النقود تسمية "مصاري" و"مصريات" اللتان لا تزالان تستعملان في بلاد الشام للإشارة إلى النقود.التجارة

بنى العثمانيون الكثير من المراكز التجارية والأسواق الكبيرة والخانات على الطرق الرئيسية للتجارة لينزل فيها التجّار المسافرون والقوافل. وكان هناك مراكز تُجمع فيها البضائع التجارية وتقوّم قيمها وتُثبت أسعارها، أي كانت تعمل عمل البورصة حاليًا، وكان يُطلق على هذه المراكز التجارية اسم "بَدَسْتان".[168] تأسست هذه المراكز أولاً في مدينة بورصه وفي أدرنه ثم انتشرت منهما إلى سائر أرجاء الدولة العثمانية. كانت جميع أنواع السلع والبضائع تباع وتشترى في هذه المراكز التجارية، وكان بعضها يتخصص في بيع أنواع معينة من البضائع، مثل المجوهرات أو البُسط أو الأقمشة أو البهارات أو الكتب أو العطورات، وكان يوجد حول تلك المراكز بياعو الحاجيات اليومية من أغذية أو وقود أو مواد خام.[168]كانت التجارة الدولية في القرن الرابع عشر بيد البرتغاليين والبنادقة، وكانت البضائع الثمينة تتجمع في الموانئ، حيث تتم التجارة فيها عن طريق النقل البحري بواسطة السفن. كانت الدولة العثمانية على وعي بأن ازدهار التجارة في أي بلد يساعد على ازدهاره، وتخلفها يعني تخلفه. لذا قامت بإحياء طريق الحرير التاريخي، وأمّنت بذلك تحول التجارة إلى الطريق البري مرة أخرى.[168] لذا بنت الخانات ومراكز التجارة على الطرق التجارية المهمة، وأنشأت هذه المراكز في داخل المدن أيضاً. واستطاعت الدولة - بتحقيقها الأمن والأمان للتجارة والتجار في أراضيها الواسعة وتيسير سبل التجارة أمامهم - السيطرة على التجارة الدولية بدءً من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر.[168]

كان التجّار في العهد العثماني على نوعين: التجار المتجولون، والتجار المقيمون في المدن. فكانت مباني البدستان محل عمل التجار المقيمين في المدن ومركزًا لتعيين أسعار البضائع، كما كانت دائرة لاستيفاء الضرائب. وكان الموظفون الرسميون الذين يعيّنون الأسعار ويستوفون الضرائب يقيمون هناك، لذا لم يكن يُسمح بزيادة الأسعار خارج الحد المعقول، أي لم يكن يُسمح بالتعامل بالسوق السوداء.[168] كان أصحاب الحرف المختلفة يعملون في البدستان كعائلة واحدة، وكانت لهم منظمات ذات تقاليد عريقة ومستقرة مثل "نقابة الأخوة". ولم يكن يؤخذ إلى هذه النقابة من أصحاب المهن من لم يمر بمرحلة التدريب والتعليم التي تتدرج من مرحلة المتعلم الناشئ أو العامل المبتدئ إلى المتدرب إلى المعلم أو "الأسطة".[168]

الزراعة والصناعة

كانت الدولة العثمانية تسيطر على أراض زراعية خصبة جدًا موزعة في جميع أنحائها، ومنها السهول الخصبة في بلاد الشام، وحوض نهر الدانوب، وحوضيّ دجلة والفرات، ووادي النيل، وسهول آسيا الصغرى وشمال أفريقيا. وقد اشتهرت جميع هذه المناطق في سائر العصور بخصب تربتها ووفرة مياهها وغنى إنتاجها. وكان الإنتاج الزراعي متنوعًا، فالقمح الحبوب الأخرى كان يُعتمد في إنتاجها على سهول الشام ومصر والأناضول، وزيت الزيتون كان يُنتج في الشام والأناضول والبلقان. واشتهرت اليونان وسوريا ولبنان وفلسطين وبعض أنحاء شمالي أفريقيا بالفاكهة والأثمار، كالعنب والتين والكرز والخوخ والإجاص والتفاح والدراق والسفرجل واللوز وغير ذلك.[169]ولم تكن الثروة الحيوانية أقل أهمية من الإنتاج الزراعي، فقد كانت قطعان الغنم الماعز البقر والإبل وجواميس الماء سارحة في هضاب البلقان وآسيا الصغرى وبوادي الشام ووادي النيل.[169] وانتشرت في الكثير من أنحاء الدولة الصناعات الغذائية والمستخرجة من مصادر حيوانية ونباتية، وأبرزها صناعة الحرير والصوف والصابون.[169]

وفي عصر الدولة الذهبي نشطت الصناعة العسكرية لتلبي حاجة الجيوش الفاتحة، وفي مقدمتها صناعة الأسلحة النارية من بنادق ومسدسات ومدافع، وفي الكثير من الأحيان تولّى هذه الصناعة مهندسون مجريون ونمساويون وفرنسيون وسويديون، وتليها صناعة الأسلحة البيضاء من سيوف ورماح ونبال، وصناعة الدروع. وقد تضائلت أهمية هذه الصناعة مع ازدياد ضعف الدولة وتراجعها مقابل تقدم أوروبا الغربية.

نظام الحكم

اتبع العثمانيون تنظيمًا بسيطًا لدولتهم، حيث ابتكروا جهازين إداريين للحكم: جهاز إداري مركزي وجهاز إداري محلي، وكان يتم اتباع هرميّة معينة في كل جهاز منها، وكان السلطان بوصفه حاكم البلاد، وخليفة المسلمين، يقبع على قمّة هذا الهرم. أخذ العثمانيون بالكثير من العادات العربية والفارسية والبيزنطية في تنظيمهم للأجهزة الإدارية، ودمجوا معها بعض العادات التركية القديمة، وصهروها كلها في بوتقة واحدة مميزة، مما جعل الدولة العثمانية تظهر بمظهر الوريث الشرعي لجميع تلك الحضارات التي سبقتها.[170]الجهاز الإداري المركزي

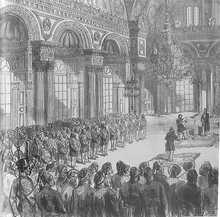

السلطان مصطفى الثاني يستقبل السفير الفرنسي "شارل آل فريول" في الديوان السلطاني سنة 1699، بريشة "جان بابتيست ڤامور".

يُلاحظ خلال مدة القرنين السابع عشر والثامن عشر، ضعف اهتمام السلاطين بمزاولة شؤون الدولة. وكان عدد من هؤلاء السلاطين، قبل أن يتولوا العرش، سجناء في دار الحريم أو في أقبية، ما انعكس سلبًا على سلوكهم خلال توليهم الحكم، ومنهم من كان شديد الإسراف في الأبهة والقتل، فيما البعض الآخر شُغل بالقنص ومعاقرة الخمر والفساد والسطو على مالية الدولة وأخذ الرشوة وبيع المناصب، وكان لنساء القصر تأثيرهنّ القويّ على السلاطين، وخصوصًا في القرن السابع عشر، حيث كانت الدولة في بعض الأوقات تحت حكمهنّ.[175]

استمر السلاطين هم الحكّام الفعليين للدولة منذ عهد مصطفى الرابع حتى عبد الحميد الثاني، عندما أصبح تسيير أمور البلاد بيد جمعية الاتحاد والترقي وأصبح السلطان مجرّد أداة في أيديهم يسيرونها كما يشاؤون، وتحوّل لقبه إلى "سلطان العثمانيين وخليفة المسلمين"،[176] بعد أن كان لقب السلطان من أطول ألقاب الحكّام في العالم سابقًا، فالسلطان سليمان القانوني مثلاً كان يُلقب "سلطان السلاطين وبرهان الخواقين وأمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين، متوّج الملوك ظلّ الله في الأرضين وسلطان البحرين وخادم الحرمين الشريفين، ملك الأناضول والروملي وقرمان الروم وولاية ذي القدريّة وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام وحلب ومصر وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة أخرى، السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان".[177]

الجهاز الإداري المحلي

نظرًا لاتساع رقعة الدولة فقد قسمها العثمانيون إلى ولايات أو "إيالات"، ثم قسموا كل ولاية إلى سناجق أو مقاطعات، وكلّ سنجق إلى نواح، وكل ناحية إلى أحياء وحارات. وكان حاكم الولاية، أو الوالي ولقبه "الباشا"، تبعًا للحكومة المركزية في الآستانة، في حين كان حاكم السنجق، أو "الحكمدار" ولقبه "البك"، تابعًا للباشا، ويساعده ديوان و"صوباشي"، أي ضابط أمن؛ وكان حاكم الناحية، ولقبه "الآغا" تابعًا للبك، وكان على رئس كل حي أو حارة "مختار" تابع للآغا.[180] وكان الوالي يُعيد شراء منصبه من الصدر الأعظم كل سنة، فكان طبيعيًا أن يعمد إلى ابتزاز ما دُفع من الضرائب الباهظة التي كان يفرضها على الرعيّة ومن الموظفين الخاضعين لسلطته، كما كان طبيعيًا أن يعمد هؤلاء الموظفون بدورهم إلى ابتزاز المال بمختلف الوسائل من أفراد الشعب، وعُرف هذا النظام، أي جباية الضرائب السنوية عن مساحة من الأرض من أهلها من الفلاحين، باسم "نظام الالتزام".[143] كان والي الشام متميزًا عن غيره من الولاة بإضافة منصب إمارة الحج عليه، وكانت مهمة "أمير الحج" الإشراف على قافلة الحج الشامي التي تضم حجاجًا من أنحاء بلاد الشام والأناضول والبلقان، وتأمين ما يلزم لسلامة الحجاج، من ماء وجنود ودليل خبير بالطريق أو أكثر من دليل، وغير ذلك من الأمور. كان عدد ولايات الدولة يتفاوت بين الحين والآخر، وفق ما تكسبه أو تفقده من البلدان، أو بسبب دمج بعض الولايات ببعض.[180]أنشأ العثمانيون خلال بعض الفترات من تاريخهم تقسيمات إدارية محلية جديدة، ففي عهد التوسع والفتوحات أصبحت الدولة تضم ألوية جديدة كان من الصعب ربطها بالعاصمة، فاضطرت إلى ضم عدد منها في ولاية واحدة، وعُين على رأس كل ولاية أمير أمراء الألوية، ولقبه "بكلر بك". كذلك أنشأ العثمانيون نظام "المتصرفية" خلال فترة أفول نجم الدولة، بضغط من الأوروبيين، وهذا النظام يهدف من الأساس لحماية الأقليات الدينية المسيحية في الدولة وإعطائها نوعًا من الاستقلال الذاتي، كما في حالة متصرفية جبل لبنان، أو لحماية بعض المناطق المقدسة عند أهل الكتاب عمومًا، مثل متصرفية القدس. وكان يُعين على رأس المتصرفية موظف عثماني يُعرف باسم "المتصرّف"، وفي حالة متصرفية جبل لبنان، فقد كان يجب أن يكون مسيحيًا عثمانيًا غير لبناني أو تركي.[181]

البرلمان والدستور العثماني

صدرت في عهد السلطان عبد المجيد الأول قوانين إصلاحية عدّة ذات طابع شبه دستوري، مثل منشور الكلخانة ومنشور التنظيمات الخيرية، وينظر بعض المؤرخين إلى هذين المنشورين على أنهما وثيقتان دستوريتان لاشتمالهما على مبادئ عامّة في الحكم والإدارة، لكنهما في واقع الأمر لا يُعدان قانونين دستوريين بفعل أنهما لم يقيدا حرية السلطان أو يحدا من صلاحياته، كما أنهما لم يُنشئا المجالس النيابية أو القضائية.[183] وفي عام 1856م أنشأ السلطان عبد المجيد مجلسًا عُرف باسم "مجلس أعيان الولايات" يتكون من عضوين عن كل ولاية، يختارات من بين أصحاب المعرفة والاحترام، هدفه إبداء الرأي بالإصلاحات الواجب إدخالها على أجهزة الدولة، على أن يُبدي كل منهم وجهة نظهره في ذلك. كانت هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية في الدولة العثمانية، إلا أنها باءت بالفشل لعدم قدرة المندوبين على استيعاب المشكلة برمتها، كما داخلهم الشك في نوايا الحكومة المركزية.[182] وأنشأ السلطان عبد العزيز الأول في عام 1876م "مجلس الدولة" أو "شوري دولت"، الذي تميز بطابع شبه دستوري، وشملت اختصاصاته إعداد مشاريع القوانين للدولة وإبداء الرأي للوزارات بالمسائل الخاصة بتطبيق القوانين، كما كان بمثابة محكمة ينظر بالقضايا الإدارية ويُحاكم الموظفين المتهمين بالانحراف.[184] وقد وُصف هذا المجلس بأنه بداية انطلاق لمجلس النواب.[182]

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أوّل سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية، فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل "اتفاق الحمية" مدحت باشا أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة لا سيما وإنه سيُصلح وضع الرعايا المسيحيين في البلقان والشام. تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور قبل إصداره، وانتهت بعد مداولات طويلة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ، يُطلق عليه "مجلس الأعيان"، ومجلس نواب يُطلق عليه "مجلس المبعوثان".[185]

كان الدستور العثماني ينص على تقييد السلطة المطلقة للسلطان وإنه حامي الدين الإسلامي، يتمتع شخصه بحرمة قدسية، وهو غير مسؤول عن تصرفاته أمام أحد، وحدد الدولة وعاصمتها والحقوق العامّة للرعايا.[185] وانتقص الدستور كثيرًا من سلطات الصدر الأعظم التنفيذية وأعطاها للسلطان. جعل الدستور للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياة، على أن لا تقل سن العضو عن أربعين عامًا، أما مجلس المبعوثان فكان أعضاؤه يعينوا عن طريق إجراء انتخابات عامّة، وكان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة عاديّة، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر فبراير، ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان، أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان، فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة الذي يوافق عليها، وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها.[186]

الواقع أن الحياة الدستورية، بمعناها الحديث، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، كانت تجربة فاشلة قُدّر لها الإخفاق، ومرّت بمرحلتين: بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م، الموافق فيه 6 ذي الحجة سنة 1293هـ، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 1878م، الموافق فيه 11 صفر سنة 1295هـ.[182] وبدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام 1908م، واستمرت إلى ما بعد عهده، حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م، الموافق فيه 26 جمادى الآخرة سنة 1338هـ، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى، ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام قرارًا بحله.[182]

المجتمع والثقافة

مقالة مفصلة: ثقافة الدولة العثمانية

مقالة مفصلة: ثقافة الدولة العثمانية

البنية الاجتماعية

التعليم

مدرسة العشائر السلطانية، أنشئت في سنة 1892 على يد السلطان عبد الحميد الثاني وأغلقت في سنة 1907.[191]

العبودية

كانت طبقة العبيد تُشكل جزءًا مهمًا لا غنى عنه في المجتمع العثماني،[198] وكانت هذه الطبقة تتألف من الصبية والبنات الأوروبيين الذين يخطفهم القراصنة أو يتم سبيهم خلال المعارك والحروب، ومن الأفارقة الذين كان يخطفهم تجّار الرقيق من قراهم جنوب الصحراء الكبرى. ألغى السلطان محمود الثاني تجارة الرقيق الأبيض في أوائل القرن التاسع عشر،[199] فتحرر جميع العبيد من يونانيين وجورجيين وأرمن وشركس، وأصبحوا مواطنين عثمانيين يتمتعون بسائر الحقوق التي يتمتع بها الأحرار. إلا أن تجارة الرقيق الأسود استمرت قائمة حتى أواخر عهد الدولة العثمانية، كذلك يفيد بعض المؤرخين أن تجارة الإماء استمرت قائمة حتى سنة 1908م.[200] كان حريم السلطان يتألف بمعظمه من الإماء، وقد تزوّج بعض السلاطين بآمة أو أكثر مما ملكوا، مثل السلطان سليمان القانوني، الذي عشق آمته الأوكرانية المدعوة "روكسلانا" عشقًا شديدًا وتزوج بها، فولدت له السلطان سليم الثاني.[201] وقد حقق بعض العبيد العثمانيين شهرة كبيرة ووصلوا إلى مراكز مهمة، ومنهم علي بك الكبير يوناني الأصل، الذي كان والي مصر، ثم تمرّد على الدولة العثمانية وسمى نفسه سلطان مصر وخاقان البحرين (الأحمر والمتوسط)،[95] وأحمد باشا الجزار بشناقي الأصل، الذي أصبح والي عكا واستطاع صد هجوم نابليون بونابرت على المدينة.[202]أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطين، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تحرّم مبدأ الخصاء،[203] وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من الحالات النادرة التي خرجت فيها على الشريعة الإسلامية. بينما يقول مؤرخون آخرون أن العثمانيين كانوا يشترون العبيد الخصيان من خارج حدود الدولة حيث تكون عملية الاخصاء قد أجريت للعبد في صغره ليتم بيعه في سوق النخاسة إلى الملوك والأمراء حيث كان اخصاء العبيد وبيعهم للخدمة في قصور ملوك الدول المختلفة تجارة رائجة في العصور القديمة والوسطى وشطر من العصور الحديثة قبل منع الرق دوليًا.[204] كانت هناك طائفتان من الخصيان: الخصيان السود وهم المخصيون خصاءً كاملاً، والخصيان البيض وهم المخصيون خصاءً جزئيًا، وكان يُطلق على رئيسهم "قبو آغاسي"،[205] في حين كان يُطلق على رئيس الخصيان السود، الذي هو في الوقت نفسه الرئيس الأعلى في القصور السلطانية، "قيزلر آغاسي، أي "آغا البنات" و"آغا دار السعادة"،[206] ووضعت الدولة أنظمة خاصة تُطبق على خدمتهم في القصور السلطانية. وقام تنافس شديد بين هذين النوعين كان مرده رغبة كل فريق الاستئثار بالنفوذ الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولة، وقد ارتفع مقام رئيس الخصيان السود نتيجة اتصاله المباشر بالسلطان ووصل إلى المركز الثالث من حيث الأهمية بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام،[205] وأضحى الوزراء يتملقونه والمستوزرون يتقربون منه. يتحدر اليوم جميع الأتراك من أصل أفريقي من هؤلاء الأشخاص الذين عملوا كرؤساء للخصيان في قصر السلطان.

العمران

طالع أيضًا: عمارة عثمانية

طالع أيضًا: عمارة عثمانية- عمارة بيزنطية

-

منازل عثمانية تقليدية في قرية "صفرانبلو"، إحدى مواقع التراث العالمي.

-

مسجد السلطان سليم الثاني أو مسجد سليمية في أدرنة.

-

مدخل قصر الباب العالي في إسطنبول.

-

جسر محمد باشا في البوسنة والهرسك. أحد مواقع التراث العالمي.

-

مدخل قصر دولما بهجة في إسطنبول.

-

خان أسعد باشا في دمشق، سوريا.

-

مسجد السلطان أحمد أو المسجد الأزرق.

-

السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

-

خان العمدان في عكا

الفنون والآداب

مقالات مفصلة: شعر عثماني

مقالات مفصلة: شعر عثماني- أدب تركي

موسيقيون من حلب في أواسط القرن الثامن عشر يعزفون على آلات تركية وعربية هي: (من اليسار إلى اليمين) الدف، التنبور، الناي، الکمانچه، وطبلة النقرة.

تأثّر الشعر العثماني بنظيره الفارسي بشكل كبير، وبالشعر العربي إلى حد أقل، وكان لهذا الدمج بين اللغتين العربية والفارسية تأثير كبير في نشأة اللغة التركية العثمانية،[211] وقد استمر الشعراء، وبعض السلاطين العثمانيين، ينظمون الشعر بالفارسية والعربية حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر، عندما أخذ الأتراك يلجؤون إلى اللغة التركية في نظم الشعر.[212] كان النثر العثماني عبارة عن سرد لأحداث قديمة وقعت بالفعل، واستمر بصفته هذه حتى القرن التاسع عشر عندما تأثّر بالروايات الأوروبية، وخاصةً الفرنسية، وأخذ الكتّأب يبتدعون قصصًا خيالة.

قهوة تركية، من أبرز سمات المطبخ العثماني المشتركة حاليًا بين تركيا وبلاد الشام والبلقان وشمال أفريقيا.

المطبخ

يُقصد بالمطبخ العثماني ذاك المطبخ الذي كان سائدًا في العاصمة وعواصم الولايات، وما زالت مطابخ هذه المناطق العثمانية السابقة متطابقة أحيانًا ومشتركة في أنواع معينة من المأكولات في أحيان أخرى. إنصهرت هذه المطابخ جميعها في الآستانة، ذلك أن السلاطين كانوا يحيطون أنفسهم بعدد من الطبّاخين من مختلف الولايات العثمانية، ويسمحون لهم بتجربة أشكال جديدة من الوصفات أو خلط تلك الخاصة بهم مع أخرى خاصة بشعب آخر. وكان هؤلاء الطباخين ينشرون المأكولات الجديدة التي تعرفوا عليها في العاصمة في بلدانهم عندما يرجعون إليها، وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى الولائم التي كان الولاة أو السلطان يقيموها للرعايا وللفقراء في شهر رمضان، تعرّفت الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية على مطابخ الدولة المختلفة.[214] يمكن ملاحظة أثر المطبخ العثماني اليوم في الكثير من المطابخ الأوروبية الشرقية والشامية، مثل المطبخ اليوناني والصربي والبوسني والحلبي واللبناني والفلسطيني والدمشقي والأرمني وغيرها. من أبرز المأكولات المشتركة بين تركيا وعدد من الولايات العثمانية السابقة: القهوة التركية، اللحم بعجين، الكباب المعروف باسم "الشاورما"، اليبرق أو "ورق العريش" أو "ورق العنب"، البقلاوة، راحة الحلقوم، البوريك وغيرها كثير.الديمغرافيا

يُشكل احتساب عدد سكان الدولة العثمانية موضع جدال بين المؤرخين، ذلك لأن المصادر الأولى التي تشير لهذه المسألة ضئيلة ومبهمة. ولم تعتمد الدولة العثمانية إحصاءً للسكان باستخدام الأساليب الحديثة حتى سنة 1831م، ولم يظهر الإحصاء الرسمي الأول حتى سنة 1881م،[215] إلا أن هذه الإحصاءات لا تساعد بالرغم من هذا على تحديد إجمالي عدد السكان، فإحصاء سنة 1831 على سبيل المثال احتسب الرجال فقط دون النساء ولم يُغطِ كافة أنحاء الدولة.[216]اللغة

مقالة مفصلة: لغة تركية عثمانية

مقالة مفصلة: لغة تركية عثمانية

انتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضيّق في الدولة العثمانية، ومنها: الكردية، والصربية، واليونانية، والمجرية، والأرمنية، والبلغارية، كذلك كان لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصة، مثل السريانية والقبطية للمسيحيين الشوام والمصريين، والعبرية بالنسبة لليهود. اقتبس العرب، وبشكل خاص الشوام والمصريين عدد من الكلمات التركية وأصبحت تشكل جزءًا من لغة التواصل اليومية في بلادهم، ومن هذه الكلمات: بصمة، وأصلها "باصماق" وتشير إلى وطأة القدم؛ "بلكي" وتعني التوقع والاحتمال؛ "بويا" أصلها "بوياغ" وتعني الطلاء؛ "جمرك" وتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع، "دوغري" أصلها "دوغرو" وتعني المستقيم، وتُستخدم أيضًا للإشارة في السير إلى الأمام؛ "أوضة" أصلها "أودة" وتعني غرفة؛ "برطمان" أي إناء زجاجي، وكلمات أخرى كثيرة.[218]

الدين

نتيجة اتساع رقعة الدولة العثمانية، فقد ضمت الكثير من أتباع المذاهب والديانات المختلفة، سواء أكانت إبراهيمية أم غير إبراهيمية، فقد عاشت في رُبوعها عدة ديانات مميزة لم توجد في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها: اليزيدية (الإيزيدية) والصابئية المندائية والسامرية. سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تحت حماية الدولة، وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن أهل الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين لكن دون أن يُطبق عليهم قانون الدولة، أي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض العثمانيون، كجميع الدول الإسلامية من قبلهم، الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة في الجيش.الإسلام

هذه المقالة جزء من سلسلة: الإسلام |

المسيحية

اليهودية

ساءت علاقة العثمانيين بالعديد من الطوائف غير الإسلامية في أواخر عهد الدولة لأسباب مختلفة، منها بروز الحركات القومية التي تبنتها شعوب غالبًا ما كانت تتعاطف معها بعض الطوائف كونها تنتمي لذات القومية أو المذهب الديني، وعند نشوب الحرب العالمية الأولى ضيّق العثمانيون الخناق على الرعايا المسيحيين منعًا لحصول أي اتصال بينهم وبين أعداء الدولة من البريطانيين والروس والفرنسيين، وخلال هذه الفترة ارتكبت الدولة بضعة أعمال واتخذت بعض الإجراءات التي نجم عنها قتل وتشريد الكثير من المسيحيين واليهود، وقد اعتبر البعض هذه الأعمال مجازر ومذابح هادفة لاضطهاد الأقليات الدينية، فيما اعتبرها آخرون أعمال قد تقوم بها أي دولة في زمن الحرب للحفاظ على أمنها.

القانون والقضاء

طالع أيضًا: شريعة إسلامية

طالع أيضًا: شريعة إسلامية- مجلة الأحكام العدلية

الجيش

طالع أيضًا: القوات المسلحة العثمانية

طالع أيضًا: القوات المسلحة العثمانية- قائمة معارك الدولة العثمانية

القوات غير النظامية (1237–1365)

لم يكن للإمارة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليه، وقد وقع عبء الفتوح الأولى على عاتق المجاهدين والباحثين عن الغنائم وجماعات الدراويش، وكانوا كلهم من الفرسان، فيجتمعون في مكان محدد عن طريق المنادين ثم يخرجون إلى الحرب، فإذا انتهت تفرّقت جموعهم وعاد كل واحد إلى عمله الأساسي.[227] وقد اعتمد العثمانيون منذ أول ظهورهم في التاريخ، نظامًا إقطاعيًا كان الهدف منه تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجند، يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي دائم ويُوفر لهم نفقاته، وكان أساس هذا النظام هو إقطاع أو منح المحاربين بعض المقاطعات الزراعية مقابل التزامهم بأن يكونوا دومًا على استعداد للسير إلى الحرب متى يُدعون إليها، مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة الممنوحة لكل منهم، وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح.[227]الجيش النظامي الأول (1365–1828)

طالع أيضًا: إنكشارية

طالع أيضًا: إنكشارية

الجيش النظامي الثاني (1826-1922)

مقالة مفصلة: الجيش العثماني (1826-1922)

مقالة مفصلة: الجيش العثماني (1826-1922)

—نشيد الجيش العثماني على يوتيوب |

البحرية والأسطول

صورة للأسطول العثماني داخل مضيق القرن الذهبي على بطاقة بريدية ألمانية تعود للسنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى.

الاحتلال العثماني وكذبة الخلافة

ردحذفمنذ منتصف القرن الثامن عشر انطلقت في بريطانيا ثورة صناعية أدت إلى تحولها تدريجيا إلى قوة عظمى ، ولم تتمكن بريطانيا من الاحتفاظ طويلا بأسرار تفوقها العلمي والاقتصادي والتقني آنذاك، فقد سعت الدول الأوروبية المجاورة لها إلى اللحاق بها و منافستها في ذلك ، فكان أن حققت تلك البلدان ثورات صناعية مشابهة خاصة بها ، وسرعان ما انتقلت العدوى إلى كل من أمريكا الشمالية واليابان . في ذلك الوقت كانت أمتنا راقدة مخدرة تغط في سبات عميق ، وكان العالم العربي في معظمه - باستثناء نجد وبعض محميات الخليج الحالية وأجزاء من اليمن والمغرب الأقصى - خاضعا لاحتلال مجرم قاس غبي تخديري مدمر للطاقات ومتخلف هو الاحتلال العثماني ، احتلال أطلق من تزعموه على أنفسهم مسمى ( خلفاء ) ظلما وزورا وبهتانا بهدف تزيينه في عيون الجهلة والبلهاء من أبناء أمتنا ، في عملية استغفال عظمى !! .

وبعد : لقد كانت بلداننا قبل ابتلائها بالاحتلال العثماني بفترة وجيزة في مستوى حضاري مواز تقريبا للمستوى الحضاري الغربي بعد أن كانت متفوقة لأسباب لا مجال لذكرها ، وقد هيأ طول عمرالاحتلال العثماني الذي دام أربعة قرون ونيف – وسياسة العزلة التي فرضها علينا المحتل وحالة المركزية المقصودة أفضل الظروف لإنجاح الاحتلال الأوروبي المستقبلي لبلداننا الضحية ، من خلال إنتاج وترسيخ كل عوامل الضعف الداخلي والتجهيل والتجميد والتخلف الحضاري والاجتماعي ، وقد كان العثمانيون في ذلك كله معذورين فهم كقبائل ينتسبون إلى العرق الأصفر المغولي الدموي الهمجي المتخلف ، ولم يعرف عنهم طوال تسيّدهم علينا وعلى غيرنا من أمم الأرض التي ابتليت بهم ( بعض دول شرق أوروبا مثالا ) وإلى يومنا هذا أي إنجاز لا في مجال العلوم أو الفنون أو الآداب أو غيرها ، ففاقد الشيء لا يعطيه !

ويستثنى من ذلك ما عرف عنهم من ابتداعهم وابتكارهم لعقوبات تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان مثل الإعدام بالتوسيط أو على الخازوق !! وبعد : عندما أطالع هذا التاريخ المخزي الذي سالت فيه دماء العرب - مسلمين وغير مسلمين – على يد جيرانهم العثمانيين ( السنة المسلمين !) أنهرا ظلما وعدوانا وبلا مبرر اللهم إلا شهوة التملك والتجبر و السلطان !! يشجيني استذكار و مطالعة قصص القتل والسبي واغتصاب النساء والصبيان بالجملة ، وكذا حوادث النهب المنظم ومصادرة الخيرات والأرزاق والثروات والبيوت من أصحابها على يد اللقطاء من جيش السكارى الإنكشارية ، فضلا عن اعتقال وترحيل الصنايعية والحرفيين غصبا ليشاركوا في عمارة و بناء طرق ومدن المحتل الغاصب المستبد مجانا بدلا من عمارة أوطانهم ، يحزنني فقدان تلك الأرض العربية السورية الساحرة ، أقصد لواء الإسكندرون المحتل من قبل أحفاد بني عثمان في العام 1939 والذي تعادل مساحته نصف مساحة لبنان ، يحزنني أن يحتفي باحتلالهم لنا بعض من أبناء جلدتنا الجهلة المغرر بهم بحجة كونهم ( مسلمين !!) ، وكأن من كان يحكمنا قبلهم وعلى مدار تسعة قرون تقريبا كانوا يهود أو نصارى أو مجوس !! .

يحزنني أن يمجد البعض السلطان العثماني عبد الحميد كمقاوم عظيم للأطماع الصهيونية وهو أول من تفاوض مع يهود في العصر الحديث وكذا أول من أتاح الهجرة إلى فلسطين وتملك الأراضي فيها على نطاق واسع حيث سمح بإقامة أول ثلاث مستوطنات صهيونية في ظل حكمه وهي : ريشون لتسيون1878 وبتاح تكفا 1878 وزخرون يعقوب1882 . وهي مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى العربية التالية : عيون قارة و ملبس و زمارين !! .

وفي الختام نقول : قد لا تكون تركيا الإمبراطورية في منتصف القرن الثامن عشر على معرفة أو على اطلاع بما يدور حولها ، اقصد في بعض بلدان القارة الأوروبية التي نجاها القدر من تسلطها واحتلالها البغيض المتخلف وقد تكون غير راغبة في انتقال عدوى التطور والثورة الصناعية إليها لسبب ما نجهله وهذا شأنها !!! ، ولكن ليس من حقها كدولة محتلة أن تفرض على من تحتل عزلة ثقافية وعلمية قاسية لتحول بينهم و بين معرفة ما يدور في العالم من حولهم و لتحول دون انتقال عدوى التطور إليهم !! وهذا ما حصل معنا للأسف ، فقد كنا ضحايا لاحتلال جاهل غبي متخلف وسنظل ندفع فاتورة ذلك ربما إلى قيام الساعة ، لذا فليخرس المهللون والمطبلون ممن يحنون للخازوق العثماني ماضيا !! وللدور التركي المشبوه حاضرا !! .